戦国のメリークリスマス

宣教師ルイス・フロイスが書いた「日本史」によると、戦国時代にクリスマス休戦が日本でも行われました。信長・松永久秀の軍勢と三好三人衆の軍勢が戦っていた時のことです。双方に多くのキリシタンがいたことから、クリスマス(当時はナ……

レオの涙

「限りあれば 吹かねど花は散るものを 心短き 春の山風」 35歳という若さで逝った氏郷辞世の句です。もし氏郷がもう少し長く生きていれば関ヶ原はなかっただろうとは多くの歴史家の見解です。秀吉の後、もっとも天下に近かった男の……

氏郷が遺したもの その3

日本三大祇園祭りに挙げられる田島祇園祭。800年の歴史を持つ祭りでありましたが、伊達正宗が会津を支配したとき正宗の命により一切の民による祭りごとを禁止させられました。その後奥州仕置により蒲生氏郷が領主となり、田島・鴫山城……

キリシタン大名 その5

イエズス会のフランシスコ・ザビエルは、布教先のマラッカで出会った日本人ヤジローの話しから日本とその文化に興味を覚え、1549年に来日。彼が見た日本人の印象を本国に以下に書き送っています。「この国民は私たちがこれまで接触し……

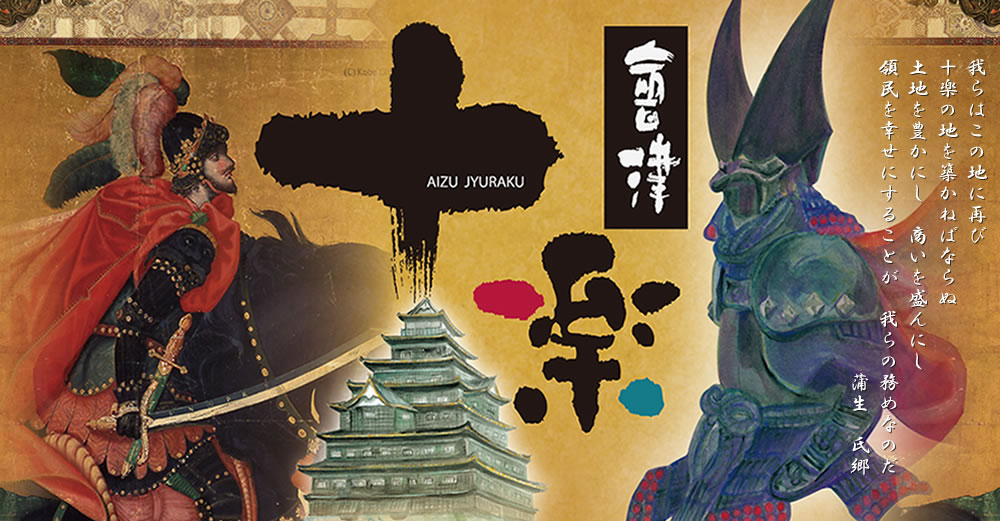

氏郷が建てた鶴ヶ城

1592年に漆黒、黒瓦にふんだんに金箔をほどこした七層の勇壮な城が完成。金箔は当時会津ではキリシタン大名であった氏郷が外国の金の採掘技術を取り入れ豊富に金が採れたことによるものです。城の名を、氏郷の幼名が鶴千代、また蒲生……

氏郷が遺したもの その2

氏郷の窯 再現 蒲生氏郷が奥州仕置きにより会津に入ると、さっそく七層の天守閣の建設に着手します。屋根瓦を焼かせる必要から、城の近くの小田山山麓近辺に窯をたくさん作りました。その後1662年に会津本郷に窯が移され現在の会津……

セミナリヨ

セミナリヨは修道士育成のための中等教育機関です。日本で最初に設けられたのは1580年、信長の保護のもと安土で日本人30人が入学しました。教科は聖書のみならず文学、音楽、絵画、体育、図工と近代教育の先取りともいえる内容でし……

2014NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」

八重の桜に続いての大河ドラマは黒田官兵衛が主人公です。秀吉の軍師として名高いですが、彼もまたキリシタン大名でした。氏郷と同じく茶の湯を愛した文化人でもあり、氏郷、右近の誘いにより天正13年に洗礼を受けました。洗礼名はシメ……

キリシタン大名 その4

当時、人々が着ていた衣装は小袖が主流でした。特に氏郷の時代は南蛮貿易によるキリシタン文化の影響を受けて写真に見られるような大胆で派手な柄・色使いのものが多かったようです。氏郷ゆかりの近江・日野商人が京や大阪から古着を仕入……

キリシタン大名 その3

日本人が牛肉を初めて食べたのは文明開化の明治と言われていますが、驚くことにさかのぼること400年前、すでに蒲生氏郷は牛鍋を食べていました。「細川家御家普」にその記録が残されています。 小田原攻めの際、高山右近の陣に豊臣秀……